一、社会达尔文主义

社会达尔文主义(Social Darwinism)是一种将达尔文生物进化论中的“自然选择”和“适者生存”等概念简单套用于人类社会的理论。它兴起于19世纪末至20世纪初,主张人类社会的发展应遵循生物界的竞争法则,认为社会中的“强者”应通过竞争淘汰“弱者”,并以此合理化社会不平等、种族主义或帝国主义等行为。

核心观点

-

竞争决定社会秩序 认为人类社会与自然界一样,应通过激烈竞争筛选出“优秀”个体或群体,反对政府干预(如福利政策),认为这会阻碍“自然淘汰”。

-

合理化社会不平等 将贫富差距、阶级分化视为“优胜劣汰”的结果,认为贫困、弱势群体是“不适者”,其处境是自然选择的结果。

-

种族主义与优生学 部分支持者将理论延伸至种族层面,声称某些种族或文化“更优越”,甚至主张通过优生学(如限制生育、基因筛选)来“优化”人类基因。

-

自由放任资本主义 为不受约束的资本主义辩护,认为垄断、剥削是“强者”能力的体现,反对劳工保护或财富再分配。

历史背景与影响

-

起源:理论受达尔文进化论启发,但更直接源于赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer)的哲学思想。斯宾塞提出“适者生存”(Survival of the Fittest),将其应用于社会学。

-

镀金时代与帝国主义:19世纪末欧美工业革命期间,大资本家用其解释贫富差距,殖民者则以“文明开化”为名合理化侵略行为。

-

纳粹的扭曲利用:20世纪纳粹德国将社会达尔文主义与优生学结合,推行种族清洗政策,导致大规模暴行。

批判与争议

-

科学谬误:达尔文理论解释生物演化,而人类社会复杂多变,无法简单类比。人类道德、合作、文化等因素远超“弱肉强食”的逻辑。

-

道德问题:合理化剥削、贫困和种族压迫,忽视结构性不平等(如资源分配不公、历史殖民遗留问题)。

-

被主流学术抛弃:二战后,因其与法西斯主义的关联及反人道性质,该理论在学术界被广泛批判和摒弃。

现代反思

当今社会,社会达尔文主义常被用来形容极端竞争思维,例如某些领域鼓吹“内卷合理”“赢者通吃”。但多数社会政策(如福利制度、反歧视法案)强调公平与人文关怀,明确反对将“丛林法则”应用于人类社会。

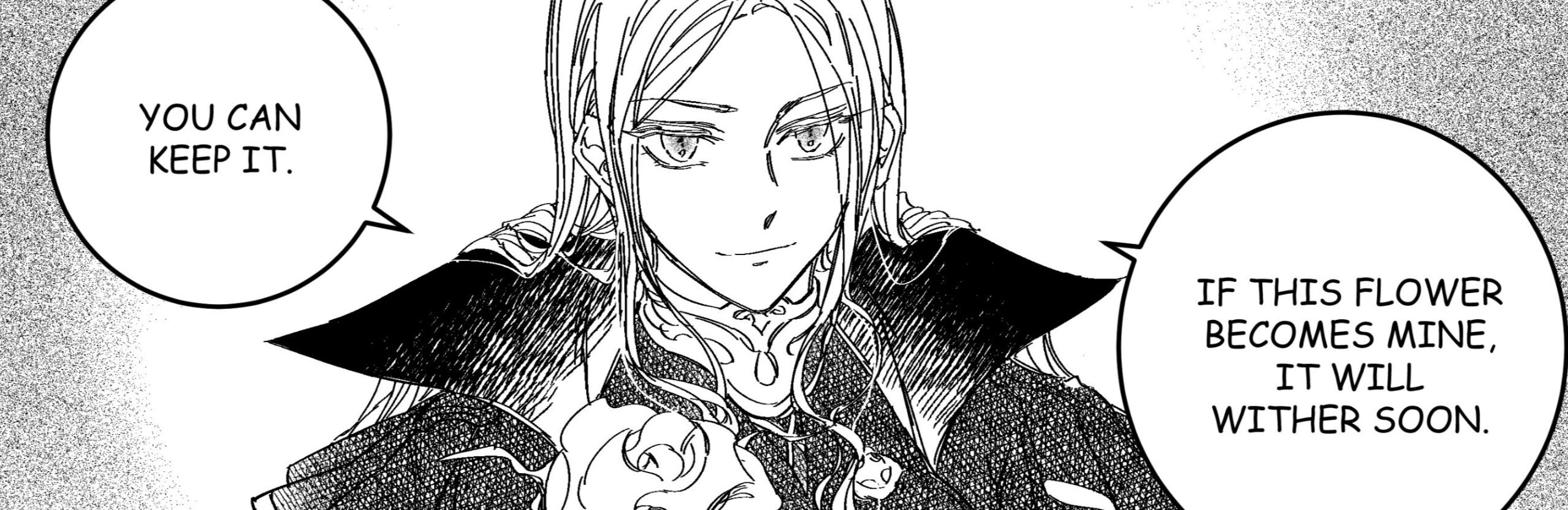

二、马基雅维利主义

马基雅维利主义(Machiavellianism)是一种以意大利文艺复兴时期政治思想家尼可罗·马基雅维利(Niccolò Machiavelli)命名的思想体系或行为模式,其核心特征是对权力、操纵和实用主义的强调,主张“为达目的可以不择手段”。这一概念最初源于马基雅维利的著作《君主论》(The Prince),书中探讨了统治者如何通过权谋、策略甚至欺骗来维持权力和实现政治目标。

核心思想与特征

-

实用主义至上 主张行动以结果为导向,而非受道德或情感约束。只要能实现目标(如巩固权力、维持稳定),手段的正当性可以忽略。

-

权力与控制 认为权力是政治和个人成功的关键,强调通过策略性操纵(如分化对手、制造恐惧、利用信息不对称)来掌控局势。

-

情感疏离 提倡理性冷静的决策,避免因同情、忠诚或道德感而影响判断。对他人的信任持怀疑态度。

-

操纵与欺骗 擅长利用语言、谎言或心理战术操控他人,将其视为实现目标的工具而非独立个体。

-

道德相对主义 道德标准是灵活的,取决于情境需要。“善”与“恶”的评判以结果而非过程为准。

应用领域

-

政治学:常被用来分析权力斗争、国际关系中的现实主义策略(如“没有永恒的朋友,只有永恒的利益”)。

-

管理学与商业:某些领导者可能采用马基雅维利式手段(如权谋、信息控制)来达成业绩或击败竞争对手。

-

心理学:作为“黑暗三联征”(Dark Triad)之一,与自恋、精神病态并列,描述一种以冷酷、操纵为核心的人格特质。

争议与评价

-

正面观点:支持者认为其具有现实性,尤其在复杂环境中,灵活手段可能更有效。

-

负面批判:被指责为道德沦丧、破坏信任、导致社会关系的工具化。长期来看,过度马基雅维利主义可能引发反弹(如失去支持者或声誉崩塌)。

现代语境中的马基雅维利主义

如今,“马基雅维利主义”已超越政治范畴,成为描述个人行为或组织策略的术语。例如:

-

职场中为晋升排挤同事的“办公室政治”。

-

商业谈判中通过虚假信息误导对手。

-

社交媒体时代的信息操控(如舆论引导、人设塑造)。

总结:马基雅维利主义是一种复杂的思想工具,既可能帮助个体或群体在竞争中占据优势,也可能因忽视道德和社会责任而引发危机。其本质反映了人性中权力欲与实用主义的永恒张力。

三、结果正义和马基雅维利主义的联系和区别

结果正义在伦理学中通常被称为结果主义(Consequentialism)或后果主义,而非直接以“XX主义”形式与马基雅维利主义并列。不过,两者在“结果优先”的倾向上存在一定相似性,但哲学根基和道德立场有显著差异。以下是具体分析:

1. 结果正义的核心理论:结果主义

结果主义是伦理学中一种以行为后果为道德评判标准的理论体系,主张行为的道德性取决于其结果能否实现最大化的善或效用。例如:

-

功利主义(Utilitarianism)是结果主义的典型代表,强调“最大多数人的最大幸福”作为道德目标。

-

规则结果主义(Rule Consequentialism)则进一步要求遵循能带来最佳结果的规则,而非仅关注单次行为。

结果主义与马基雅维利主义的关键区别在于:

-

道德目标:结果主义追求普遍性的善(如社会福祉、公平),而马基雅维利主义服务于私利(如权力巩固)。

-

手段限制:结果主义虽重视结果,但通常要求手段与结果的道德一致性(如“善意的谎言”需符合整体利益),而马基雅维利主义则完全剥离道德约束,允许不择手段。

2. 与马基雅维利主义的表面相似性

两者均表现出对结果优先的认同:

-

实用主义倾向:均反对僵化的道德教条,主张根据情境灵活调整策略。例如,结果主义可能允许紧急情况下突破程序正义,而马基雅维利主义会利用欺骗巩固权力。

-

对程序正义的潜在忽视:结果正义可能为追求公正结果而牺牲程序合法性,马基雅维利主义则可能直接践踏程序以实现目标。

但相似性仅限于此,两者本质差异显著(见下文)。

3. 根本区别:道德立场与目标导向

| 维度 | 结果主义(结果正义) | 马基雅维利主义 |

|---|---|---|

| 道德根基 | 以普遍道德标准(如公平、福祉)为结果导向 | 完全剥离道德,服务于权力或私利 |

| 手段正当性 | 要求手段与结果的道德一致性(如功利计算) | 手段无道德标尺,可主动使用欺骗、暴力 |

| 社会目标 | 公共利益或最大化善(如分配正义) | 个人或集团利益(如君主统治、企业垄断) |

| 典型代表 | 边沁(功利主义)、罗尔斯(分配正义) | 马基雅维利(《君主论》) |

实例对比:

-

结果主义:政府通过税收调节贫富差距,即使触犯富人利益,但符合社会整体福祉。

-

马基雅维利主义:企业窃取竞争对手机密以垄断市场,无视法律和商业道德。

4. 现代语境下的术语使用

在当代讨论中,结果正义常被纳入以下框架:

-

功利主义:作为结果主义的分支,直接关联结果正义的伦理基础。

-

政治现实主义:国际关系中类似马基雅维利主义的策略(如“没有永恒的朋友,只有永恒的利益”)。

但需注意:

-

结果主义是道德理论,属于目的论伦理学,具有明确的道德目标;

-

马基雅维利主义是权谋工具,缺乏道德内核,更多描述行为模式而非哲学体系。

总结

结果正义的伦理学对应概念是结果主义,而非某种与马基雅维利主义直接对等的“XX主义”。两者虽共享结果导向的实用主义倾向,但前者在道德框架内追求公共利益,后者则彻底抛弃道德以服务私利。理解这一区别,有助于避免将公共政策中的结果正义(如应急措施)与权谋操纵混为一谈。